Re-sobrecogimiento

Jacques Réda

Cuando uno se propone comentar de manera más o menos metódica la obra de un escritor y no posee una aptitud adquirida o natural para el comentario, es tentador adoptar un punto de vista al que ceñirse, esforzándose por hacer manifiesta su legitimidad. Eso es lo que creo haber hecho con la obra de Pierre Bergounioux hace ya más de diez años en un artículo titulado Le Saisissement¹. En esas páginas, laboriosas y de una adecuación incierta, hoy me doy cuenta de que nada indicaba la menor clarividencia sobre la evolución posterior del autor.

En esa época, yo no disponía, evidentemente, más que de sus seis primeros libros, todos más o menos asimilables a ese género de elasticidad infinita llamado novela, y podía suponer que Bergounioux mostraría su perseverancia en ello. En cierto sentido, eso es justamente lo que ocurrió, al menos hasta 1996 con La Mort de Brune. En el intervalo, sin embargo, y casi a igual distancia que Catherine, que muestra sus inicios en 1984, La Mue, cuyo título es significativo, me iba a desconcertar, en 1991. Añado esta observación: después de La Mort de Brune y excepción hecha de Jusqu’à Faulkner (2002), que es un ensayo, solo una obra de Bergounioux figura en el catálogo de las ediciones Gallimard: Le Premier Mot, en 2001. Mientras tanto, desde 1994, y sobre todo a partir de 1996, se observa una proliferación de volúmenes, a menudo bastante delgados, y publicados en una quincena de editoriales diferentes. En cierto modo, podría considerarse Le Premier Mot como el admirablemente concentrado epílogo de este recorrido y, bajo su apariencia de estreno retrospectivo, como un adiós a las armas de que se dota la literatura en el arsenal de la ficción.

A decir verdad, no me parecía dudoso que, de Catherine a La Mort de Brune, la imaginación narrativa hubiera recurrido once veces a un fondo autobiográfico. Pero La Mue lo declaraba, y no digo que con brillantez, porque se trata de un libro difícil, replegado sobre sí mismo por una suerte de lucha de la que saldrá derrotada la intención de transposición. A veces presentado como novela (L’Orphelin e incluso La Mue), otras como relato (La Mort de Brune), incluso, en ocasiones, sin ninguna mención (La Toussaint, Miette), todo lo que se publicó en Gallimard entre La Mue y Le Premier Mot confirma lo que se perfila, a veces de forma oscura o convulsiva, en La Mue: el desprendimiento, por parte de Bergounioux, de su piel, un tanto translúcida, de novelista. Y la mayoría de las publicaciones paralelas o posteriores lo revelan ya librado de ella. La voluntad de avanzar hacia alguna verdad mediante el análisis prevalece ahora sobre su inclusión en una poética narrativa personal (y sobrecogedora, como me lo pareció entonces), susceptible de acercarse a una verdad más amplia, pero también más vaga, la del mito.

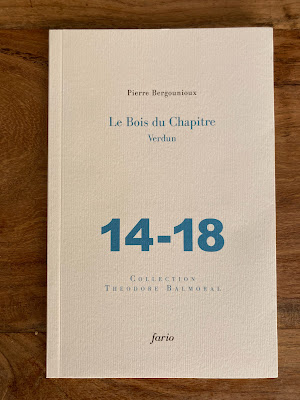

No es que no se desprenda un efecto de sobrecogimiento de numerosos textos posteriores a La Mue que se acumulan tras La Mort de Brune. A veces dispersos (La Casse², Le Bois du Chapitre³, B-17 G⁴), constituyen un corpus particularmente rico y homogéneo, entre 1992 y 2001, en las ediciones Verdier⁵, como si las referencias editoriales hubieran sido para Bergounioux una forma de clasificación de sus libros en función de su temática y naturaleza, mientras Gallimard se desvanecía al mismo tiempo que el recurso a lo novelesco. A mi juicio, La Ligne y B-17 G son las piezas más representativas de una poética sobrecogedora y cercana a la que se consuma en Ce pas et le suivant o en La Bête faramineuse. Incluso podría ser que, liberado de la ambigüedad que introduce para el lector un trasfondo de ficción, el relato gane en fuerza; que, aplicándose a una realidad liberada a su vez de la carga autobiográfica o utilizándola directamente como trampolín, supere lo inerte de esa realidad y la encamine hacia la vida del símbolo. Así sucede con la modesta experiencia de la pesca en el río o con el juego mortal al que el destino entrega a la tripulación del bombardero. Lo que sobrecoge entonces es la irrupción de lo fatal y, por tanto, de lo trágico. La mediación final de La Ligne tiene que ver con el destino brutalmente inmediato del ametrallador de cúpula que ha forzado la puerta invisible y recorrido con botas de siete leguas el antiguo dominio de los dioses⁶. Pero aquí no es posible ningún respiro meditativo. Hay pocos ejemplos tan sostenidos, en Bergounioux, de su capacidad para acceder a la realidad, a su dimensión excesiva, mediante lo imaginario y lo descriptivo, de manera clínicamente implacable y rigurosa.

Sin embargo, sería paradójico que un espíritu tan inquisitivo, preocupado por desentrañar las intricaciones de la realidad de los fenómenos con nuestras percepciones instintivas y conceptuales, no intentara, tarde o temprano, dar cuenta de ello en el plano del análisis. La expresión de esta necesidad puede parecer en ocasiones contradecir el movimiento y la fuerza de su poética. Es un punto en el que esta ha adquirido un giro recurrente: el departamento de Corrèze. Bergounioux es de Corrèze, Corrèze está en Bergounioux, objeto de un apego y un rechazo simultáneos que explican el carácter singular de esta relación. Porque la desgracia de Corrèze (aparentemente total: geológica, geográfica, climática, histórica, económica, política y, por supuesto, cultural) la transforma en víctima y que intensifica el apego. Pero, como es imposible pactar con aquello que ha hecho de Corrèze una víctima casi consentida de sus desgracias, y difícil celebrar el estado de desdicha en el que estas la han sumido, el apego aporta al rechazo un refuerzo de energía que, a su vez, genera un nuevo impulso de apego. Incluso cuando apela a una especie de chivo expiatorio, del que «París» símboliza, en general, lo bifurcado, lo cornudo, lo sarcástico, la lascivia intelectual y el hedor, Bergounioux no consigue superar este dilema que él mismo esgrime y que pone en jaque su dialéctica⁷.

Me parece haber señalado, al menos de manera implícita, la sucesión de dos períodos principales en una obra que no tiene ninguna razón para no contar con un tercero, e incluso un cuarto. Espero que esa obra encuentre comentaristas que definan con más exactitud y pertinencia su unidad. En lo que a mí respecta, veo esa unidad primero en su materia verbal, que podría describirse como cristalina por su pureza transparente y sus irisaciones, si no fuera porque a ello se le suma una flexibilidad fruto de una facultad de reflexión igual de límpida y una palpitación de vida orgánica impetuosa, poco común en los cristales. Es un cristal que se acomoda según el grado de la temperatura interior, y a través del cual se redescubre aquello sobre lo cual fluye como un río o se deposita como una gota de agua. Bergounioux es inagotablemente locuaz. Su arte como escritor deriva, sin embargo, de la prohibición autoimpuesta de ser prolijo. Así, excepto en el caso del «nudo corrézien», que resiste o que dosifica, zanja a veces, con la audacia convencida de un polemista con justa razón, seguro de su saber, propiamente enciclopédico. Con él no se fanfarronea. Uno se inclina posterna bajo este bienhechor diluvio de generosidad pedagógica. Pregunten, consulten, y recibirán el ciento por uno.

Un día le hablé de mi interés por los hidroaviones, apoyándome en la experiencia que me permitió, en mi adolescencia, cabalgar por así decir un Coronado. Pronto me di cuenta de que nunca había sido más que un diletante superficialmente cautivado por lo pintoresco. Ante mi descripción del aparato, hizo notar que probablemente se trataba más bien de un Martin XPB2M-IR Mars, propulsado por cuatro motores Wright R3350-18 de 2200 caballos, con una envergadura de 60,96 metros, una longitud de 35,75 metros, una altura de 11,70 metros, una masa en vacío de 34.280 kilos, que ascendía en carga a 65.330 (único punto en el que Bergounioux se equivocaba, porque el error es humano: más tarde verifiqué que eran 65.320 kilos). Además, recibí poco a poco de él toda una escuadrilla salida de los hangares de Bergounioux que, cuando fuera necesario, me recordaría que la amistad, al igual que la aeronáutica (y los pájaros, las mariposas, los escarabajos, las libélulas, ciertas frases, ciertos pensamientos), desafía la gravedad y los elementos.

Jacques Réda

Notas

1. in La Nouvelle Revue Française, n° 447, juin, 1990.

2. Fata Morgana, 1994.

3. Théodore Balmoral, 1996.

4. Flohic, 2001.

5. Le Matin des origines (1992), Le Grand Sylvain (1993), Le Chevron (1996), La Ligne (1997), Simples, magistraux et autres antidotes (2001), Un peu de bleu dans le paysage (2001), Back in the sixties (2003).

6. En el original: «On trace des boucles de soie, dans lait, on pose sur l'eau une mouche en plane de coq, on a extrait des poisons et ce n’est pas ça, en vérité, qui se passe. Nous sommes agis, mus par quelque humeur fatidique, dedans; dehors, le jouet des éléments… Ludions jetés dans le grand chaudron, nous sommes roulés par le bouillonnement universel au mépris de ce que nous jugeons vouloir, croyons penser ».

7. Por más que le explique que un joven parisino, desprovisto de las facilidades de las que él pudo beneficiarse en la Corrèze, se habría encontrado tan geológicamente aislado y oprimido como un corrézien cualquiera; me parece que entonces me enfrento a una especie de doctor Mordicus.

___________________

Texto extraído de Compagnies de Pierre Bergounioux. Théodore Balmoral, Revue de Littérature. Hiver 2003-2004. Théodore Balmoral, 2004

Foto del encabezamiento: Réda mostrando su bicicleta eléctica a Paul de Roux, Gilles Ortlieb y Hedi Kaddour. https://ladogana.ch/blogs/news/hommage-a-jacques-reda-1929-2024

Como todo el contenido de este blog, este artículo está publicado bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España