La Cosa en sí misma

Jean-Paul Michel

Pierre Bergounioux irrumpió como un grácil atleta en la prosa francesa: la lengua gana en serenidad. El Héroe resuelto que aparece por sorpresa, a comienzos de los años 80 del siglo pasado, se distingue por un rasgo singular: nada, en él, ha sido malogrado por los habituales encantamientos del «gusto de la época». Maneja una prosa clara con la virtuosidad de quien está familiarizado con los viejos maestros. Sus páginas exhiben la ductilidad de sus palabras, que corresponden a una lengua escrita, homogénea. La inflexión delicada, el corte preciso, la ofensiva directa: todo le favorece. Vence con facilidad y, aunque no pueda sospecharse ni por un momento al leerlo, lo logra gracias a un trabajo meticuloso; su religión del mot juste hace palidecer de inmediato las débiles luces de la competencia. Pierre Bergounioux formula esta hipótesis: un autor surge cuando, por una vez, devuelve a la lengua la fuerza que esta, también por una sola vez, le ha concedido.

En cuanto a las tribulaciones intelectuales de aquella época, es como si no hubiera sabido nada, o casi nada. Él atraviesa las intrigantes intenciones de numerosas escuelas ya extintas –es propio de las «modas» pasar rápido– con la ternura de corazón de un cordero. ¿El secreto de esta bella inocencia? El recién llegado procede de una provincia lejana. Al no haber podido concebir el proyecto de sobrevivir allí, habrá debido soltarse del abrazo del «cretinismo rural». La complejidad recalentadas de las ciudades (que ya entonces son vistas como hostiles, ajenas) le partacerán lujos de ricos. Por muchos estudios que emprenda, ninguno podrá arrojar sospecha alguna sobre las dos iluminaciones que habrá recibido de los libros, desde el principio: el noble ardor del jinete Descartes, modelo definitivo de las potencias de claridad y distinción que seguirán siendo, para él, la tangible matriz de lo verdadero; y el ímpetu de conocer según las propias reglas del método cartesiano, que le imponía dividir cada dificultad en tantas partes como fuera necesario para poder resolverlas, una a una. Luego, en la línea recta de ese descubrimiento de lo que era posible conocer (o al menos concebir el proyecto de conocerlo), las luces de las dos fuentes del saber y de la acción encontrarán, a su juicio, su unidad —pero esto es un rasgo de la época al que sigue aferrado— en la emocionante cabalgata hegeliana de La razón en la historia. Finalmente, Marx, que pareció la última palabra dialéctica, teórica y práctica, del recorrido cultural de aquellos años de posguerra, que fueron nuestra juventud, y que la vida en marcha habrá prescrito tan dramáticamente.

Nuestro caballero, habiendo tomado su librea, recibido las armas de la edad adulta, nunca dejará de mostrar qué usos puede hacer de ellas, qué haza-ñas podrán esperarse de sus empresas: «Mostraremos al tiempo, a las décadas, de qué somos capaces, por más frágiles, oscuros y efímeros que seamos».

Conocemos la brillante serie de éxitos que encadenó entonces al ritmo de un profesional. Un rayo potente dirigido a la brutalidad de campos amargas, aunque preservando, con tanta delicada delicadeza como era necesaria, aquello que, para no ser traicionado, requería una expresa atención y un meticuloso cuidado.

El amor de la madre, ante todo, del que me atreveré a decir aquí que, en el universo de Pierre Bergounioux, lo es todo. Mucho por delante de Descartes, Hegel y Marx. Desde los primeros desciframientos, los deberes de la infancia, la presencia tierna, detrás del hombro, que lo puede todo, a quien se lo deberá todo, Descartes, Hegel y Marx, quizá, incluidos. Y con Ella, incluso antes de Ella, el mundo perfecto de las luces de La Maison rose, el proyecto de las luces avanzando, en los libros.

El drama de ese padre huérfano, taciturno, tierno, herido, frente al cual había que estar a la altura, erguido y firme, enseguida. El Azar, la mano misma de la generosidad del ser, habrá querido que yo lo haya conocido, a ese padre. Dirigía una tienda de ropa de trabajo, de caza y de pesca, en la calle Gambetta, en Brive, cerca de la esquina de la plaza donde están la catedral y el ayuntamiento. Era un humanista socialista de mirada dulce y bondadosa, perdido, quizás, algunas veces, en ensoñaciones vagas relacionadas con el asombro de existir, y amigo de nuestro común profesor de literatura, en el último curso del liceo Cabanis, en 1965-1966. Me gustaría mencionar aquí el nombre de André Champagnac, llamado por algunos «el chiflado». El mismo cuya gacela, a través de la verja del jardín, pastó memorablemente un poco de tabaco de la mano de un poeta de catorce años. El señor Bergounioux padre se entregaba con gracia, benevolencia y discreción a numerosas asociaciones progresistas locales, desde la «Asociación Nacional de los Antiguos Combatientes Republicanos» hasta los Exploradores de Francia (que fue la segunda escuela de Pierre; en ella destacó), pasando por la orquesta del lugar.

Conocí a Pierre en 1965, al comienzo del último curso. Lo recuerdo perfectamente, en la segunda fila, lado izquierdo, detrás de Jean-Pierre Carrier, durante las clases de Guy Madelpuech. No conocía, por entonces, a ese vecino de mesa, otra pasión que la pesca a pie, afición que ha conservado: en ella sobresale tanto como en la prosa francesa. Esa infancia como corredor de los bosques ha dejado huella en sus libros: les confiere esa frescura única, como el rocío de primera hora.

El destino habrá querido que nunca hayamos perdido el contacto y que, más de una vez, en ese capítulo de las amistades en las que uno imagina que nada podría interponerse jamás, nos hayamos mirado como hermanos. En cada uno de nuestros encuentros, siempre fue como si nos hubiéramos visto el día anterior. Algo que no ha podido romperse. Nunca me ha sido dado a conocer, en Pierre, otra cosa que dulzura y afecto.

Tal vez hay algo de ironía, además, en la historia de esta experiencia en común de los mismos datos históricos, en la que pasamos por los mismos puntos con distintas aceleraciones, de modo que es como si se nos hubiera concedido vivir esta historia dos veces. En el capítulo de los optimismos históricos, yo fui el primero en desengañarme, con mucha diferencia. Pierre, que había partido menos deprisa, (¿quizás de forma menos extrema? Aunque hoy ya no estoy tan seguro de eso), intentará sostener por más tiempo la confianza depositada en la redención de la Historia. Me resulta conmovedor ver hoy su desconcierto ante la evidencia de que las todas las revoluciones emprendidas han acabado mal, sin que, sin embargo, nos haya sido posible pasar el duelo de las expectativas frustradas. Aquel que un día concibió una esperanza, esta lo hará sufrir toda su vida. Aunque lograra renunciar a ella, su recuerdo seguiría siendo una fuente de sufrimiento.

Un hecho nuevo acaba de suceder, que bien podría servir como punto de apoyo para que la obra cambie de rumbo, se transforme de nuevo: B-17 G. «Es a través de un invierno inaudito, tecnológico, de altas velocidades y grandes altitudes, que unos adolescentes venidos de los cuatro rincones de América vuelan juntos hacia Alemania, un lugar del que ignoraban, dos años antes, dónde diablos estaba. Sin el buzo, sin los guantes, su piel quedaría pegada al acero negro de las ametralladoras, al cobre de los cartuchos, a las paredes del universo metálico, violentamente inhumano, que deriva en el vacío polar donde surgen de golpe, y ya se marchitan, los árboles venenosos, compactos, de la artillería antiaérea». Miro la perfección de una hazaña tan improbable como un indicio muy contundente de la todopoderosa pureza. Nuestras manos se aferran al acero helado de la fortaleza volante mientras oímos el ritual infantil del artillero.

«La curvatura del plexiglás descompone la luz. Poliedros de colores aparecen en la cúpula dorsal, en la burbuja vertiginosa de la torreta Sperry, en la cúpula del navewgante. Sobre el fondo incierto, de un marrón que tira a verde, de la tierra, los pólderes, los ríos, parecen, según el ángulo que cambia lentamente, charcos de plomo congelado, de acero en fusión, de hojas de papel azul esparcidas sobre una alfombra». Al adoptar el punto de vista más alejado posible —las cosas vistas desde 24 000 pies de altura—, gra-cias a la fuerza de contagio de la juvenil combatividad de esos adolescentes (nosotros fuimos eso, en otro lugar, de otra forma, pero eso exactamente), unida a la precisión mecánica y a la fría racionalidad militar que se requería, el escritor cruza de golpe al otro lado del texto, perfora el relato, dejando aparecer la cosa en sí misma en su fulgor imposible.

«Todos los hombres deberían ponerse algún día un buzo y pasar diez minutos a veinticuatro mil pies de altura. Verían con otros ojos la tierra, la microscópica agitación de la que es teatro. De su estancia en altitud traerían ese ligero desajuste, esa reticencia que constituye, en esencia, la sabiduría». Hasta B-17 G, Pierre Bergounioux había sido el escritor minucioso de una pérdida, la mano, el corazón y el alma de una nostalgia, la última oportunidad concedida a las viejas formas de sentir, de durar un poco más. Con B-17 G, se vuelve «absolutamente moderno». Escribe sobre el hierro con las palabras del ingeniero, sobre la guerra con las del soldado. Aquí solo la cosa en sí misma tiene cabida.

«Los gnomos industriosos, agazapados en el fondo del abismo, calcularon la orientación adecuada, apuntaron el largo tubo de su pieza hacia el brillante diadema que peina, allá arriba, la resplandeciente cabellera, pisaron el pedal, contaron. Hace falta una decena de segundos para que los cuatro proyectiles lleguen a las altas llanuras donde se despliega la guerra moderna. La tripulación no vio el destello del disparo. Este no aparece en la extensión simplificada, casi indiferente, al distante punto de vista con el que unos jóvenes miran la tierra, sus trabajos de esclavo, sus afanes nocturnos, sus miserables esperanzas. Shoo Shoo Baby sigue, imperturbable, su ruta de seda blanca, mientras los cuatro brutos ciegos se deslizan a su encuentro siguiendo sus trayectorias invisibles». Antes de B-17 G, Pierre Bergounioux era un escritor extremadamente conmovedor y sensible. Con B-17 G, es grande.

27 VII 2002

Jean-Paul Michel

Texto extraído de Compagnies de Pierre Bergounioux. Théodore Balmoral, Revue de Littérature. Hiver 2003-2004. Théodore Balmoral, 2004

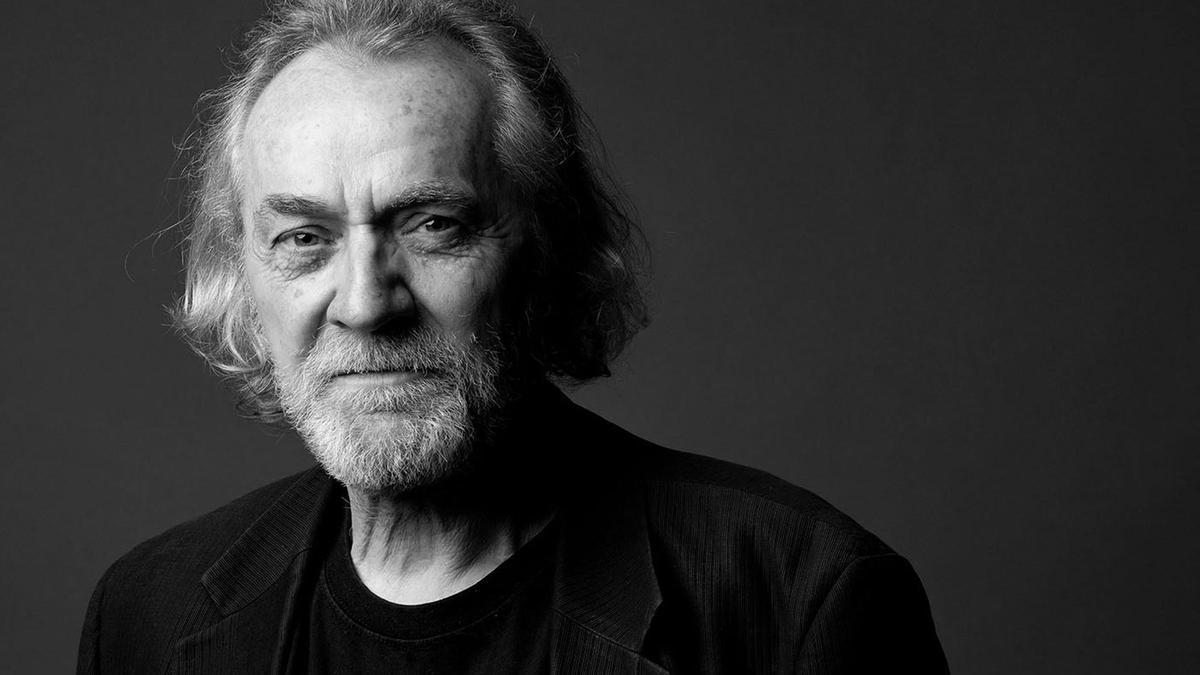

Foto del encabezamiento: Jean-Paul Michel, Brive, 1966. Impression de «Le Roi» de Mohammed Khaïr-Eddine. Cl. Michel Peyramaure / Archives William Blake & Co

Como todo el contenido de este blog, este artículo está publicado bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España