EL CAMBIO DE AIRES.

UN VIAJE A LO LARGO DEL VÉZÈRE

Jean-Christophe Bailly

No más de ciento ochenta visitantes al día. Ésa es la condición que hay que cumplir para descubrir Font-de-Gaume, la última de las cuevas con figuras prehistóricas policromadas que es posible visitar. Sin embargo, cuando fui, un jueves de junio, pude hacer la visita sin ninguna reserva previa; quizás porque las multitudes no acuden en masa a Font-de-Gaume o, más probablemente, porque aquel día de junio, muy tormentoso, estaba aún lejos del pleno verano. En cualquier caso, fue un gran placer subir casi a solas por el sendero que lleva a la cueva. El cielo plomizo —es la expresión, pero es cierta— se volvía cada vez más amenazador, pero no fue hasta que llegué a la entrada de la cueva cuando se puso a llover, primero suavemente, luego con violencia. Sentado en un banco protegido de la lluvia por el borde del acantilado, que forma una pesada cornisa voladiza similar a las que se encuentran en toda la región y en especial, cerca de allí, por encima de la terraza del Museo nacional de la Prehistoria de Les Eyzies-de-Tayac, vi llegar en cuentagotas al resto de visitantes, todos muy tranquilos y, como yo, pareciendo aceptar el hecho de que estos minutos de espera se habían convertido en una especie de alargamiento del guión, perfectamente concebido, con el ruido de la lluvia y la luz retrocediendo hasta que se hubiera formado un grupo de doce personas, ése es el límite autorizado; la mayoría extranjeros, me pareció, y de hecho me di cuenta cuando se nos unió el guía de que yo era el único francés del grupo, lo que me valió el improvisado papel de ayudante de traducción y, de paso, más aprendiz que maestro, para aprender que en inglés «reno» se dice reindeer.

La subida a la cueva es lenta y hermosa, ya que se sigue un camino pavimentado bastante empinado entre árboles —principalmente robles verdes— que termina en una escalera, más allá de una cabaña de tablones utilizada como despacho, y que conduce a una especie de pequeña explanada con vistas a dos aberturas en las anfractuosidades de la roca. Una, cerrada por una reja, sirve para guardar las bolsas y los objetos que los visitantes deben dejar antes de entrar en la cueva; la otra, más estrecha, en curva y cerrada al fondo por una puerta, es la entrada a la cueva propiamente dicha y, a pesar de la evidente antigüedad de la formación rocosa, evoca un túnel del tren de la bruja —casi parece que la forma haya sido esculpida deliberadamente. Una alfombra de caucho alveolado conforma el umbral: en el interior, continúa y cubre todo el pasillo, a veces muy estrecho, por el que se transita. Unas luces a modo de guía visual pero que iluminan más bien poco, situadas junto a la alfombra, permiten adivinar el espacio en el que se acaba de penetrar —una especie de grieta, a veces muy estrecha, a veces formando vagamente una nave. Descubierta en septiembre de 1901 por Denis Peyrony, Henri Breuil y Louis Capitan sólo cuatro días después de la de Les Combarelles, la cueva de Font-de-Gaume era de hecho conocida por la población local, como demuestran los grafitis que los niños dibujaban en las paredes al comienzo del recorrido subterráneo. La singularidad de esta cueva es, pues, muy diferente de la de Lascaux: siempre ha sido conocida, pero sólo fue reconocida cuando la visitaron los tres eruditos a principios del siglo XX, justo cuando empezaba a manifestarse la existencia del arte paleolítico.

Las pinturas que vemos allí no son ni tan numerosas ni están tan bien conservadas como las descubiertas en Lascaux, más tarde y en circunstancias mucho más rocambolescas: mientras que en Lascaux todo permaneció oculto hasta ese día de septiembre de 1940 en que cuatro adolescentes decidieron agrandar la cavidad que uno de ellos había descubierto unos días antes, en Font-de-Gaume, las pinturas, cuya antigüedad se estima en 14.000 años y, por tanto, son algo más recientes que las de Lascaux, han permanecido todo este tiempo en contacto con el aire —un aire ciertamente enrarecido y muy poco renovado, debido a la longitud (125 metros) y a la estrechez de la cueva, efecto que se ve reforzado más allá por un pasaje muy estrecho que se ha dado en llamar el Rubicón. Es más allá de este estrangulamiento donde se encuentran las pinturas, cuya delineación sigue siendo bastante clara, el grupo más bello, conocido como la encrucijada, entrelazando renos y bisontes en una especie de sfumato chino.

Este grupo, junto con el de los cinco bisontes (el animal más representado en Font-de-Gaume, como también en Altamira), y el de los dos renos enfrentados, la alternancia de estas figuras y signos tectiformes —pinturas y grabados que no representan, o no parecen representar, ningún objeto conocido o reconocible— la oposición del rojo y el negro, corresponden quizá a una estrategia simbólica, la presencia, junto a las pinturas, de figuras y signos grabados, las especies animales reproducidas... A través de las indicaciones que la guía, cálidamente, nos prodigaba, lo que se hacía más evidente, en el frescor, con los haces de luz de su linterna o los puntos rojos de su pincel láser, no era tanto la completa extrañeza de estas figuras como su carácter casi familiar: sin duda las hay más ricas y antiguas (en Chauvet, tienen 30.000 años), pero lo que siempre prevalece, a poco que uno se acerque al tema, es el carácter genérico y unitario del arte rupestre, la rapidez con la que fue creado en sus orígenes. Sin duda, cada yacimiento es diferente, cada figura distinta, cada grupo de signos operativo, pero el enigma, casi completo, es global, unánime, y remite unánimemente a la existencia de aquellos que dejaron estas huellas y que, por haberlas dejado, tan misteriosamente, en el vientre de la Tierra, dejan de ser simplemente primos muy, muy antiguos y lejanos para convertirse en nuestros antepasados.

Pero lo que designa este nosotros no tiene relación con la pertenencia o la filiación —es la especie humana como tal la que es presentada por esta visibilidad de la aparición de lo simbólico, como lo es, aún más atrás en el tiempo, la aparición de las herramientas. Pero el paso de la herramienta al símbolo es tal que libera una fuerza afectiva, una emoción incomparable y tanto más violenta e intensa cuanto que se basa en actos de figuración. Ante el friso de los bisontes, una de las integrantes de nuestro pequeño grupo de visitantes, una mujer estadounidense, rompió a llorar al pensar en su edad, y nadie, salvo ella, se sorprendió ni se avergonzó. «I am so emotional», dijo a modo de disculpa, pero no hacía falta, su apunte era correcto. Cuando uno contempla los miles y miles de lascas, de bifaces o puntas de flecha expuestos en el Museo de Les Eyzies, puede sentirse abrumado por la cantidad —y también por la belleza de estos objetos, pero no es lo mismo. La sensación que se experimenta, si bien es la de una humanidad en sus comienzos, se inclina a pesar de todo del lado de alguna cosa implacable en la que se perfila, con toda su carga de preocupación, de oscuridad y de voracidad, el Homo habilis. Pero si fue este quien descendió a las cavernas para pintar o grabar los grandes animales que le obsesionaban, entonces podemos seguirle de un modo completamente distinto, y si las huellas que dejó allí nos siguen siendo confusas, al menos nos conducen al corazón de su relación con las cosas, es decir, a la angustiosa certeza de una captura.

Font-de-Gaume, Combarelles, Rouffignac, los diversos abrigos o yacimientos cercanos a Les Eyzies-de-Tayac (Laugerie Basse y Laugerie Haute, le Poisson, Micoque) y otros, sin olvidar el excepcional conjunto de pinturas descubierto en Lascaux: la densidad de los yacimientos prehistóricos del Périgord es asombrosa, y pone su sello en todo el aire de la región, empezando por el valle del Vézère, cuyas orillas se presentan configurando el eje alrededor del cual parece haber nacido la lenta sedimentación de la humanidad. En cualquier caso, es aquí, más que en ningún otro lugar del país, donde se siente la presencia, extraordinariamente inquietante, de una morada antigua, es decir, de un embrujo. Estos hombres, estos antiguos hombres que pintaron renos, toros, caballos y uros en las paredes de las cuevas, han sido engullidos por el tiempo, pero una vez que sabemos que estuvieron allí, es como si el río en cuyas orillas debieron encender hogueras y sin duda también cantar llevara en sus aguas turbias algo que vino con ellos y que no han soltado. Pierre Michon, en La Grande Beune (la Beune es el nombre del río que desemboca en el Vézère a la altura de Les Eyzies, y la cueva de Combarelles se encuentra en su valle), lo ha captado extraordinariamente bien, esa especie de llamada silenciosa que, procedente de las profundidades del tiempo, parece inundar todo el país y filtrar su rumor bajo los gestos y los cuerpos, envolviéndolos en su noche.

Y en esos días de junio, cuando el río se desbordaba, arrastrando muchas ramas en un rápido flujo de color marrón, era como si, royendo la tierra de las orillas y cargado de cieno, hubiera representado a la vez la memoria y el olvido, fundidos ambos en el extraño silencio de la masa de agua que huía río abajo. Justo después de pasar Uzerche, la línea ferroviaria París-Toulouse bordea el Vézère durante bastante trecho. Esta es la parte en la que el río se encajona en gargantas y a veces es inaccesible por tierra. Había viajado hasta aquí en compañía de un matrimonio cabileño y su hijo, que regresaban a Decazeville (un trayecto que aún se realiza hoy en día) y soñaban con instalarse en Lyon. Su relación entre ellos (el marido con su mujer y viceversa, y ambos con su hijo) estaba llena de buen humor, y se alegraron de que reconociera su lengua. Pero les dejé para ir a mirar hacia el lado en el que el tren colgaba sobre los precipicios, porque la vista era magnífica: a través de la vegetación muy densa, en los huecos que dejaba el bosque, se veía de vez en cuando, abajo, el río, casi de color chocolate, corriendo entre las escarpadas laderas del valle, algunos girones móviles de niebla aferrados a los árboles, todo bajo un cielo extremadamente oscuro y amenazador; me pareció un buen comienzo, aunque yo quería ir más río abajo, a Montignac, a Les Eyzies y más allá, a la confluencia con el Dordoña.

Tras recibir la aportación del Corrèze justo después de su paso por Brive, el Vézère, que se ha ensanchado considerablemente como consecuencia de ello, cambia de dirección y fluye un trecho hacia el oeste. Tras alquilar un coche en Brive, volví a encontrarme con el río a última hora de la tarde en Terrasson-Lavilledieu, donde ya había estado antes, para asistir a reuniones relacionadas con los jardines del Imaginaire, como se les llama, que están establecidos por encima de esta pequeña ciudad. En Terrasson, tal como yo lo recordaba, el Vézère es asombrosamente ancho, nada que ver con lo que era río arriba, pero mucho más ancho también de lo que es río abajo. Y aquel día, en la anchura casi navegable que se extiende entre el puente viejo y el nuevo, la crecida era también de proporciones gigantescas, sobre todo porque la lluvia había empezado a caer de nuevo con fuerza. En el café donde me había refugiado, cerca del puente nuevo, los clientes comentaban todo esto sin miedo ni sorpresa, aunque para la época fuera un poco inusual ese caudal, como me confirmó el amigo en cuya casa estaba pasando la noche, más arriba, cerca, en los valles, un amigo que recibió varios mensajes de texto desde Ulán-Udé en el transcurso de la noche, algo casi de locos si lo piensas pero a lo que prácticamente ya estamos acostumbrados.

(Me doy cuenta de que el Vézère, aunque no tenga un curso tan largo, ha recorrido un largo camino, en primer lugar a través de las turberas del alto Lemosín, por tierras de casas raras y hundidas, por tierras de pizarra —sólo más allá de Terrasson se encuentra con las tejas y, al parecer, con el sol. También recuerdo la sorprendente luz tamizada bajo los huertos de nogales (se podría decir nogueral, pero la palabra es muy rara), y esta luz, que no creo haber visto en Isère, por ejemplo, otro país productor de nueces, también cambia a medida que se avanza hacia el sur: en las cercanías del valle del Dordoña, algo más claro entra en su infusión).

Hay un placer específico en seguir el curso de los ríos, en experimentar en el cuerpo (lo que es posible incluso en coche) la forma de las cuencas hidrográficas, la variación de su anchura y de sus pendientes. Además, entre Montignac y Limeuil, donde desemboca en el Dordoña, y por tanto en el tramo final de su curso, el Vézère se ha convertido en un valle a lo largo del cual se han registrado no menos de 147 yacimientos prehistóricos y 25 cuevas decoradas, lo que le confiere una celebridad que no debe nada a la Historia como tal, pero que tiene el efecto de cambiar por completo nuestra relación con el tiempo. Hay otros signos de otras épocas, empezando por el castillo de Losse, la ciudad troglodita de La Roque Saint-Christophe y la iglesia románica de Saint-Léon-sur-Vézère, pero vienen como añadidos, como afortunados suplementos, porque son la prehistoria, son las pinturas rupestres, es Lascaux, los que marcan aquí la pauta y conforman la visión de todo el paisaje: de tal manera que entre el curso del agua y el tiempo transcurrido desde la prehistoria, y volveré sobre ello, interviene una especie de solidaridad que desplaza todo lo que vemos, todo lo demás que vemos.

Pero entre el agua y las cuevas, la complicidad es aún mayor, porque el mundo subterráneo donde los hombres se sumergían para pintar, ayudados sólo por unas pequeñas lámparas de grasa, es un mundo de goteras, un silencio sonoro impregnado de humedad. Y podemos soñar durante mucho tiempo con la observación que Michel-Alain Garcia y Madiha Rachad hacen en su libro sobre L'Art des origines au Yémen, y que Jean-Louis Schefer cita en su fascinante y a veces irritante Questions d'art paléolithique: «En el arte paleolítico, se constata que los animales parecen beber a menudo el agua que gotea de las grietas, como en Niaux, por ejemplo». Y no importa que Niaux esté en el Ariège, esta relación con el agua se despliega y adquiere un significado inesperado en el Vézère: más allá de todas las posibilidades de rituales de los que nada sabemos, de lo que podemos estar seguros es de que los animales que estuvieron en el origen de las pinturas de Lascaux o de Font-de-Gaume bebieron todos de esa agua que vemos: en consecuencia, toda la pintura de las cuevas tiene, al menos simbólicamente, los pies en el agua.

La «hora tranquila en que los leones van a beber» puede exportarse de los tiempos bíblicos del Booz endormi de Victor Hugo a aquellos mucho más antiguos en que, de hecho, los leones vagaban por los parajes europeos, como atestiguan tanto los huesos como las imágenes, aunque en menor número que en el caso de otras especies. A esos leones de las cavernas hay que añadir otros animales que, como ellos, han desaparecido de la Europa actual pero que siguen existiendo, como el reno o el rinoceronte, y también animales que, por su parte, han desaparecido del todo, como el mamut o el impresionante megaloceros, el ciervo gigante de enorme cornamenta, del que se puede ver una reconstrucción muy realista a la entrada del museo de Les Eyzies. Y, por supuesto, también los animales que siguen allí, casi inalterados, como los ciervos, los caballos o las vacas. Pero sean cuales sean las razones por las que, durante un período de tiempo muy prolongado, del auriñaciense hasta el final del magdaleniense, es decir, durante casi veinte mil años, los hombres que vivieron allí los pintaron, lo que nos queda, más allá del propio gesto humano, es la existencia de estas manadas y, por tanto, de toda una fauna a través de la cual el país se vuelve exótico para sí mismo. Hoy en día se ha verificado la idea de que tales animales frecuentaban Europa occidental, pero hizo falta mucho valor para que Boucher de Perthes fuera el primero en plantear esta hipótesis, basándose en pruebas mucho menos convincentes que las que tenemos hoy en día.

Es evidente que los pintores no alineaban en las paredes ni un cuadro de caza ni una simple proeza mimética, y cada uno especula acerca de las motivaciones de aquello que, para nosotros, representa el origen del arte, unas motivaciones que sobrepasan infinitamente este ámbito en el que tienen poco que decir, sea cual sea la belleza a veces deslumbrante de las consecuencias. En mi opinión, es inútil intentar contraponer un aspecto visionario a un aspecto realista: la perfección a veces alcanzada (el «no lo hemos hecho mejor desde entonces» de Picasso) supera y elimina esta dicotomía. Aquellos hombres mantenían estrechas relaciones con las bestias —con los mamíferos, especialmente— que, nos guste o no, formaban parte de una intimidad perdida: lo absolutamente diferente (el animal) era lo absolutamente íntimo —era el animal el que volvía humana a la noche. En la «cripta que el hombre lleva en sí mismo» (expresión que tomo prestada de un ensayo de Tomás Maia), había ante todo animales, y era a estos a los que pintaba en las paredes de las cuevas donde no vivía, depositando bajo tierra, en unas entrañas perdidas hace tiempo, las imágenes de lo que le atormentaba —sus visiones, o lo que es lo mismo, lo que había retenido de lo que había visto.

Y lo que es posible es que esta relación con los animales (todo lo demás, los signos, las herramientas, las armas, viene después, consecuencia de ella), tan ajena a todo lo que quiere transmitir el relato tradicional de formación de Occidente, haya contribuido a eliminar (imperfectamente, por desgracia) del discurso sobre la prehistoria el pathos humanista y su vástago casi obligado, el pathos patriótico-patrimonial. A la «emergencia del hombre» (uno de los estribillos de este pathos), el arte paleolítico opone la verdad de una visión en la que la especie humana, en todo caso, no es la heroína principal del drama de la existencia. En cuanto al pathos nacionalista, si bien el subsuelo de Francia está plagado de testimonios de una actividad intelectual muy antigua, la naturaleza misma de esta actividad, a través de sus producciones, emite una serie de imágenes en las que no encuentra la huella patriótica. (Lo mismo podría decirse de España y del yacimiento cantábrico, tan importante como el del suroeste de Francia). Lo que un Galo (sin duda fantasioso) puede hacer, un magdaleniense no puede. La fantasía que lo origina lo convierte en un puro salvaje, y a pesar de las pinturas, a pesar del refinamiento extremo de los objetos, es —a través del cine, sobre todo— una imaginería heredada de En busca del fuego, con sus hordas de hombres fornidos eructando una apariencia de lenguaje, la que sigue reinando. «Nuestros antepasados los magdalenienses» (en contraste con el célebre «nos ancêtres les Gaulois», «nuestros ancestros los Galos») no existe, o casi no existe.

Tanto peor, o quizás tanto mejor: pues mientras tanto, el hombre prehistórico al menos permanece en paz, y el valle del Vézère sólo está llamado a ser un habitante más en el gran piso colectivo de la humanidad, lo que no deja de ser más cómodo que tener que ser el precursor en la antesala de una sola nación. No cabe duda de que hay razones distintas de la influencia animal, y quizá más directas, que han contribuido a evitar que la mordaza de las creencias nacionales se cerrara sobre la prehistoria. La primera y más evidente es el carácter extremadamente tardío de los descubrimientos que han sacado a la luz la existencia de franjas enteras de la historia humana. En efecto, esta historia antes de la Historia no existió en la conciencia colectiva ni en el mundo erudito hasta finales del siglo XIX. E incluso entonces, entre el momento en que la pequeña María Sanz de Sautuola, con ocho años, señaló a su padre los «toros» que había identificado en el techo de la cueva de Altamira (en 1879) y el reconocimiento por parte del mundo científico, en particular el francés, de las consecuencias que Marcelino Sanz de Sautuola había sacado de ello —es decir, la atribución de estas pinturas al Paleolítico—, tuvieron que pasar más de veinticinco años de controversia para que se confirmara la hipótesis de una datación tan elevada y para que el arte parietal se tuviera efectivamente en cuenta en la historia de la formación de la humanidad. El arqueólogo aficionado español, fallecido en 1888, no pudo asistir a la rehabilitación de sus tesis: hay pocos espectáculos humanos tan despreciables como los que ofrece el conformismo científico, que se da grandes aires y pone en la picota a quienes, con una idea nueva, derrocan convicciones y sistemas que son también fuentes inagotables de oportunidades profesionales.

Pero para comprender esta resistencia es necesario restablecer la violencia del desafío que estos descubrimientos desencadenaron: con ellos, en efecto, no se trataba sólo de poner algunas dataciones en tela de juicio, ni de un simple paso en el largo camino hacia los orígenes de la humanidad. El hecho de que los hombres —¿y de qué otra forma podemos llamarlas si nos fijamos en lo que han producido?— fueran capaces, miles de años antes de lo que hasta entonces se había considerado el origen del arte, de producir imágenes-visiones tan fieles y tan completas, rompía con la idea de que la humanidad ascendía por etapas en el camino de la imitación, de las que el arte admirado por esos mismos eruditos positivistas y sus círculos representaba, a su juicio, la quintaesencia. En realidad, nadie estaba preparado para la revisión completa del propio esquema de imitación, ni para el vasto proyecto que proponían los descubrimientos realizados en las cavernas. Lo más fácil, pues, era negar y luego, cuando las pruebas se hicieron evidentes, gracias al trabajo de unos pocos, menospreciar la importancia de los descubrimientos. También desde este punto de vista Lascaux es excepcional: fue con su revelación cuando algo cambió definitivamente, y Chauvet, sin duda equivalente en cuanto a la riqueza del material pictórico desenterrado, tendrá un valor confirmatorio, del que forma parte incluso el recálculo cronológico que propone.

Lascaux, precisamente, que tras milenios de paz y tranquilidad, sólo ha pasado a formar parte de la historia de la mirada para volver a ser eclipsada por ella. Sólo transcurrieron quince años entre las primeras instalaciones destinadas a permitir la visita de la cueva (1948) y la decisión de cerrarla al público (en 1963, cuando André Malraux era ministro de Cultura). A pesar de varios intentos de regular la situación, los daños causados por el cambio en la atmósfera de la cueva, como consecuencia, principalmente, de la respiración de un número cada vez mayor de visitantes, resultaron demasiado graves, y hoy, casi medio siglo después del cierre de la cueva, la situación original no se ha restablecido. De la «enfermedad verde» —la proliferación de vegetales— al moho blanco y las manchas negras, de las algas a los hongos y el velo de calcita, las cosas están lejos de solucionarse, y las operaciones que se intentan, con mayor o menor éxito, tienen todas el inconveniente de tener que implicar de nuevo la presencia humana, aunque sea a muy pequeña escala y con instrumentos sofisticados.

Lo que los visitantes pueden ver hoy es una copia, conocida como Lascaux II. Inaugurada en 1983, a 200 metros de la cueva verdadera, Lascaux II sólo reproduce una parte de ella. Ni la simulación de las cavidades y de las paredes, realizada con gran precisión, ni la de las pinturas, reproducen la totalidad del yacimiento, pero ¿quizá el hecho de que las copias, a su vez, estén sucias y necesiten restauración les confiere un plus de autenticidad? En cualquier caso, el simple hecho de saber que no se va a ver lo auténtico o la verdad basta para atenuar la emoción que se siente al salir de Montignac, donde primero hubo que recoger el billete para la visita. A la salida de un cobertizo en curva que permite imaginar largas colas de espera, la entrada a Lascaux II, a través de una escalera que desciende bajo tierra, imita el estilo más bien ctónico de la entrada real —en la actualidad, la entrada al facsímil de Lascaux se realiza a través del edificio Lascaux IV, que alberga el Centro Internacional del Arte Parietal—; pero no hay nada allí, en ninguno de los dos casos, que tenga el poder de sugestión de la entrada de Font-de-Gaume, justo en la roca, o que se acerque a la belleza del yacimiento de Combarelles, con su pradera que se hunde como un estuario entre las paredes rocosas y el bosque que la enmarca.

En la fotografía tomada poco después del descubrimiento en la que aparecen Marcel Ravidat y el joven Jacques Marsal, dos de los descubridores, así como el maestro de escuela Léon Laval y el abate Breuil, posando ante la entrada, ésta no es muy diferente de los agujeros que se ven a veces formarse en el bosque alrededor de las raíces de un gran árbol volcado. De hecho, fue un accidente de este tipo el que condujo al descubrimiento de la cueva: Robot, un pequeño perro que pertenecía a uno de los chicos, había penetrado por la abertura. Y aquí, inevitablemente, a la capa de la propia prehistoria se superpone la de la época del descubrimiento de Lascaux, a la que volveré; es septiembre de 1940, poco antes del inicio del nuevo curso escolar, en lo que al calendario se refiere, pero bajo el régimen ya instalado de Pétain y, por tanto, bajo la Ocupación, en lo que a la Historia se refiere. Increíble la apariencia de «Juegos prohibidos» («Jeux interdits») o de «La Guerra de los botones» («Guerre des boutons») de los chicos, aunque ya han salido de la infancia y se debaten entre el zazú, la boina y las botas del profesor y el toque un poco más urbano del abate Breuil que, con su sombrero deformado, recuerda vagamente a André Gide; me encanta todo de este descubrimiento que tan fácilmente se aleja de la Historia y de su procesión de mitos fundadores, pareciendo escribir una página inspirada y desordenada donde, en cuadernos pautados llenos de una escritura compuesta de trazos y remates, se intercalaba de repente un increíble friso de animales que saltaban al espacio. A espaldas de una época que fue en primer lugar, en Francia, la de la tristeza y la vergüenza, repentinamente, sin intención o casi por sorpresa, irrumpe una prodigiosa y lejana libertad.

Tal vez sea por ese sesgo, como sucedió en España cuando la pequeña María Sanz mostró a su padre los toros que había visto en el techo de Altamira, que Lascaux es, a pesar de todo, algo francés: lo que me atrajo a las orillas del Vézère para este libro fue, por supuesto, la antigüedad probada del asentamiento y, a través de ello, la cuestión del origen, es decir, en verdad, la de la imposibilidad de filiación a tales distancias. Por el contrario, entre los contemporáneos del descubrimiento de Lascaux y nosotros (los dos descubridores más jóvenes viven aún hoy), sólo hay un salto de unos miles de páginas de agenda, y muy pronto nos encontramos en territorio familiar con, sobre repisas polvorientas, fotos enmarcadas similares a la que acabo de mencionar y toda una procesión de signos, desde la lámpara colgante al hule, pasando por el lavabo de azulejos, la blusa y la cafetera de hojalata esmaltada.

¿El terruño? No, sólo un cálculo de la distancia, es la filiación lo que nos permite decir: venimos de allí, y ya no estamos allí. Siempre es sorprendente, en efecto, la velocidad de los cambios, la aceleración de las curvaturas que hacen que uno pase sin siquiera darse cuenta de una edad a otra, porque no es sólo la forma de la ciudad la que «cambia más deprisa, por desgracia, que el corazón de un mortal», como no es sólo la acumulación de logros técnicos la que nos da la sensación de que todo va siempre demasiado deprisa y nos pasa de largo: en el espacio de unas pocas generaciones, las redes de objetos y afectos que forman la lingua franca de una comunidad desaparecen, y se habla otra lengua. ¿En qué momento podemos decir que ya no entendemos realmente la lengua franca de una época, o que ya no la entendemos en absoluto? Es muy difícil de decir, y muy variable: mientras que secuencias enteras de objetos o sentimientos siguen siendo aprehensibles y a veces incluso activos, otros se hunden rápidamente en el olvido.

Pero cuando todo está realmente demasiado lejos, como en el caso de los hombres y mujeres de la prehistoria, entonces podemos decir que alguna secuencia no nos comunica nada: no sólo el conocimiento que tenemos de ellos es demasiado incompleto, sino que la forma interna de su experiencia se nos escapa por completo. Y las pinturas, reflejos inmediatos de esta experien-cia, si nos atraen hacia su orbe y nos permiten vincularlas al nacimiento del arte, imponen ante todo la existencia de un registro al que no tenemos acceso, y sobre el que las palabras que ensayamos —arte precisamente, pero también ritual, preescritura, chamanismo— no hacen más que manifestarse durante unos instantes antes de volver a caer en un pozo sin fondo.

Sin embargo, alguna cosa resiste, alguna se muestra reacia a dejar partir por completo a los tiempos prehistóricos hacia un lugar que no coincidirá con el nuestro. No es que haya filiación, descendencia en sentido estricto: estamos aún menos cercanos a los habitantes del magdaleniense que los egipcios de hoy lo están de los contemporáneos de Ramsés o los americanos de las poblaciones que sus antepasados exterminaron. Pero, por una parte, sobre el plano inmanente de la aparición de la humanidad ante sí misma, lo que se configura con la gran pintura parietal toma espontáneamente el valor de un origen o de un anudamiento. Y, por otra parte, en el plano de la resonancia local, en todo caso desde que se sabe que vivieron allí, a orillas del Vézère, el país es su país: aunque la altura de la ribera era mucho mayor que hoy, aunque la mayoría de los animales que cruzaban el río han desaparecido o emigrado, hay en estas tierras, como resultado de su existencia, una especie de impregnación, y es de ella, ante todo, que he tratado de dar cuenta. Pero se plantean dos preguntas:

¿Ocurre lo mismo allí donde la densidad de los yacimientos prehistóricos es de igual consistencia? ¿En Cantabria, por ejemplo, alrededor de Santillana del Mar? Para responder, bastaría con ir allí, entre el País Vasco y Asturias (espero hacerlo algún día), pero me parece que en casi todo el mundo, y cualquiera que haya sido la potencia de borrado del tiempo, nada de lo que ha sido se evapora por completo, y que existe, para los signos y huellas, un equivalente de lo que para los granos y las semillas los agrónomos llaman latencia —es decir, una capacidad de despertar o de reavivarse que se mantiene a través del tiempo. Que en el caso del arte parietal la latencia haya sido particularmente larga no quita nada al poder sugestivo de este sueño, al contrario —pero es precisamente allí donde nace la segunda pregunta: ¿qué pasaba con este país cuando todavía no se conocía? ¿Y es seguro que no lo conocíamos? Ciertamente, no quiero disminuir la brusquedad del despertar y menos aún suponer una especie de continuidad, pero me parece que sobre los confines dormidos del inconsciente colectivo y a lo largo de toda una serie de gestos de la civilización material, en las antípodas del conocimiento objetivo y de los saberes constituidos, se ha podido mantener una especie de memoria muy vaga, legendaria, ruda, reticente, que tiene la apariencia de un canturreo apenas articulado o de un estribillo; sin contornos fijos, es como un testigo pasado de período a período, y por poco que se quiera se hace audible.

¿Estamos seguros de que lo oiríamos, o de que pensaríamos en ello, si no tuviéramos una idea previa de lo que se trataba? Incluso aunque no hubiera pruebas, creo que sí. Lo único que hay que hacer es parar y aguzar el oído. Y aquí vuelve el agua, el extraño ser del agua en su figura móvil: fluyendo y permaneciendo siempre, incluso en crecida, como una viva imagen del tiempo, y la más simple, la más inmediata también, el río parece, aunque se desvanece sin fin, hacerse cargo de todo el pasado y lograr el prodigio de confundir en un solo atajo todas las dimensiones del tiempo —aguas arriba y aguas abajo existen, simultáneamente, lugares donde se detiene para tomar la medida del caudal. Estas paradas tienen en todas partes el mismo sentido, la misma virtud —una apertura metafísica gratuita, una frescura, la mayoría de las veces, y una dilatación.

A orillas del Vézère, a esta dilatación natural se añade otra, la del tiempo imaginado de estos hombres lejanos, la de un lejano antes de la Historia. Y es en el movimiento mismo de esta dilatación aumentada que vienen a formarse una especie de pliegues, pero provocados por la Historia. La parada en Saint-Léon, por ejemplo. A medio camino entre Montigac y Les Eyzies, y por lo tanto en el corazón mismo del valle del Vézère (y también, añado, más o menos sobre el paralelo 45), este pueblo hermoso y tranquilo, aunque también está cerca de yacimientos prehistóricos, se declara ante todo por una antigüedad mucho más habitual, la de la Edad Media: discretamente, con un castillo modesto y, sobre todo, con una iglesia románica colocada justo al borde del agua. Construida a finales del siglo XI sobre el emplazamiento de una villa galo-romana, esta iglesia es maciza y simple, directa, noble, áspera y dulce a la vez.

Una explanada despeja los alrededores, y es como una terraza con vistas al río. En este terraplén, un árbol de la libertad fue plantado en 1989, se sabe porque, sobre el tronco todavía bastante delgado de este tilo, una hoja plastificada adornada con cintas tricolores lo dice: «Soy un árbol de la libertad». Por lo tanto, existe esta declaración, un indicio reciente de una fuerte marca republicana, justo al lado de una iglesia que era una parada en el Camino de Santiago. Si se piensa en ello, estos son los pliegues de los que hablaba: la Historia, sus remolinos. El bastón de los peregrinos o la pica de los sans culottes, un vago escenario a la Victor Hugo se esboza, la leyenda de los siglos, por fragmentos, allí, muy cerca de esta agua hinchada, de color casi rojizo, que ha inundado las mesas de picnic colocadas sobre la orilla un poco por encima de la iglesia. En esta confluencia de las épocas, nada épico, no, yo recuerdo algo silencioso, llevado por el agua, arrastrado.

El Vézère, me pareció que debía acompañarle hasta el punto en que acaba, quizás por remordimiento de no haberlo hecho con el Loue. Es en Limeuil donde termina su curso, arrojándose en el Dordoña y, con la crecida — también el Dordoña se embriagó de su propia abundancia—, el espectáculo valió la pena. El pueblo, situado sobre un espolón, domina la confluencia como un balcón, pero es abajo, como si fuera en el foso de la orquesta, que la vista es más sorprendente. Allí había un puerto que era un punto de traslado de carga entre los barcos que venían del Macizo Central, cargados sobre todo de madera, y las gabarras que bajaban hacia Burdeos. Y es desde allí, desde lo que hoy es una especie de playa (estaba totalmente sumergida el día que pasé por allí), que se aprecia mejor el espectáculo de los dos ríos uniéndose en un ángulo más bien agudo que genera una especie de península en la cuelgan los puentes que los cruzan, y que son semejantes entre sí. Para hacerme comprender mejor, quizás por una vez pueda reproducir el dibujo que hice en mi cuaderno, frágil eco de aquellos que, en buen número, salpican el Henry Brulard y sirven de apoyo al trabajo de la memoria:

En estos días de aguas muy altas, al espectáculo de la unión propiamente dicha se añadía, aguas abajo, el de un progresivo oscurecimiento de los colores, el marrón-verde del Dordoña, aunque un poco más caudaloso, acabando por desaparecer bajo el flujo más poderoso y más impaciente del marrón rojizo casi opaco del Vézère. Más allá, comienza otro mundo, que ahora sí que escapa definitivamente de la fuerza de atracción del Macizo Central. Este otro mundo, solar, se manifiesta río arriba junto al Dordoña, que atraviesa serpenteando una sucesión de pueblos y castillos. «Francia no tiene en ninguna parte valles tan hermosos, tan brillantes bajo el brillo del sol y la variedad de los cultivos», dice Vidal de La Blache, y le di toda la razón la noche que pasé en La Roque-Gageac donde el Dordoña separa una orilla derecha que es un acantilado muy alto de una orilla izquierda más bien llana y abierta. Similar a un muelle, el pueblo, construido en la orilla derecha directamente debajo del acantilado, parece aplastado por él —y no es solo una impresión ya que en un centenar de metros todo un sector había sido evacuado y la carretera cortada, por la amenaza de una caída que parecía inminente. Extrañamente, el resultado fue una gran calma y realmente bebí a sorbos lentos la noche que pasé allí, con el vuelo ruidoso de los grajos que anidan en el acantilado que se mezcla con el canto de los sapos parteros cuya única nota perlada es, sin duda, uno de los musts de la banda sonora de la naturaleza.

___________________________________________

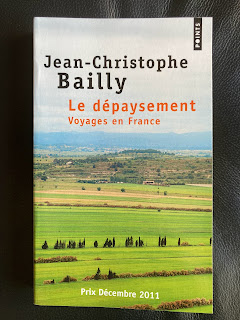

Este artículo es la traducción al castellano del capítulo «Un voyage le long de la Vézère» correspondiente al libro Le Dépaysement. Voyages en France de Jean-Christophe Bailly, París, Le Seuil, 2011.

La imagen de la cabecera procede de: https://www.sandaya.es/atractivos-turisticos/valle-del-vezere

Como todo el contenido de este blog, este artículo está publicado bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España

No hay comentarios:

Publicar un comentario